Seorang teman menghadiahi saya buku terbaru dari Eka Kurniawan: Anjing Mengeong Kucing Menggonggong.

Tanpa pikir panjang, saya langsung membaca dan ingin segera menamatkannya.

Sepanjang ingatan, baru kali ini saya menemukan buku yang bisa dibilang “pelit”—tidak ada kata pengantar, tanpa daftar isi, tanpa judul bab, tanpa ilustrasi.

Tanpa basa-basi.

Tapi justru di situlah letak pesonanya.

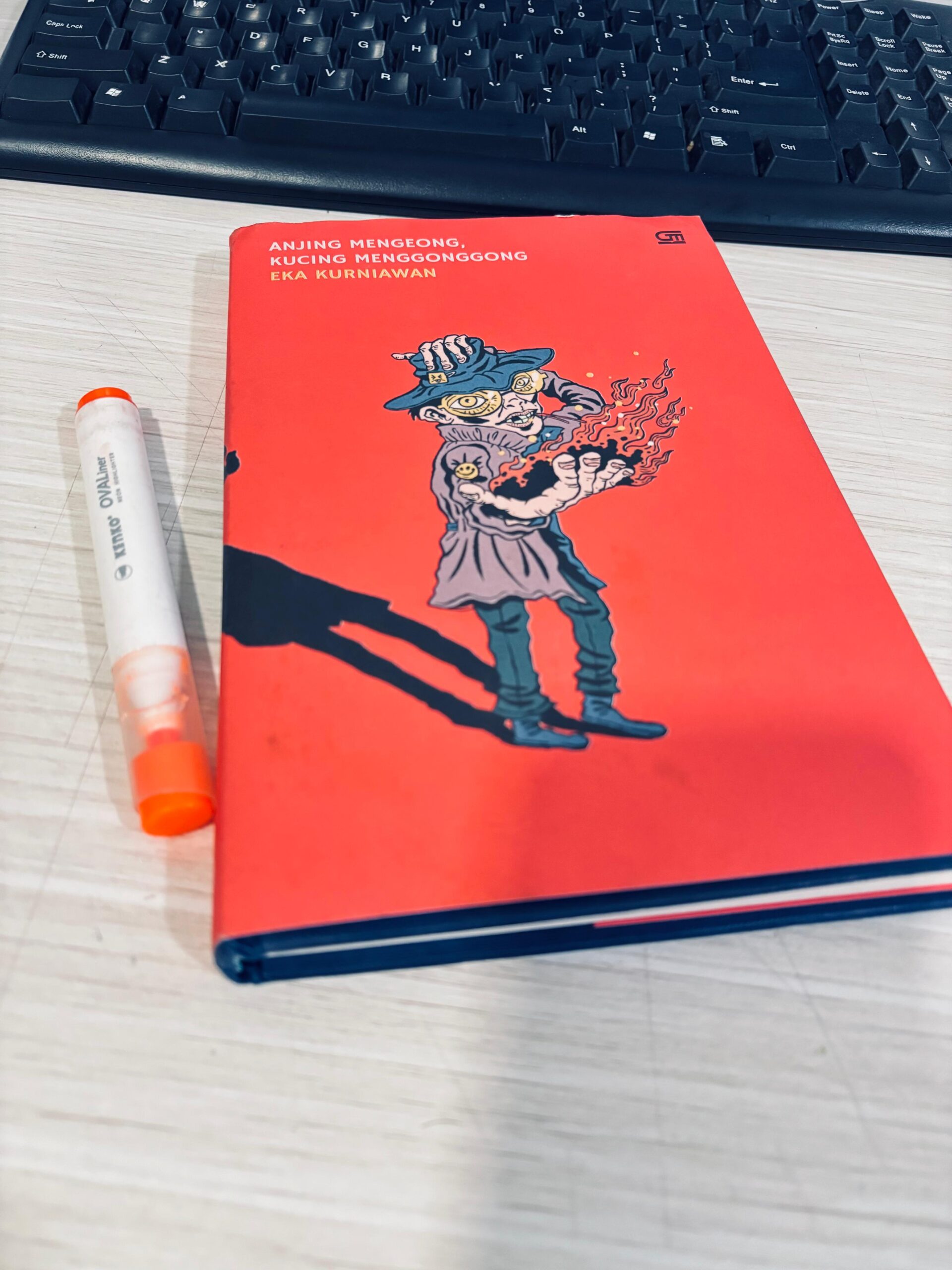

Sampulnya juga menarik perhatian: warna oranye mencolok dengan ilustrasi lelaki bertopi biru, satu tangan menengadah, satu lagi memegang kepala. Sampai sekarang saya belum paham apa hubungannya dengan isi cerita. Tapi, misteri itu justru menambah daya tarik.

Buku setebal 133 halaman ini dibungkus dalam edisi hardcover dengan kertas tebal dan premium. Sayangnya, agak ringkih. Kalau tidak hati-hati, lembarannya bisa lepas karena lemnya kurang kuat.

Saran saya: jangan dipinjamkan ke siapa-siapa. Haha.

Ketika membaca judulnya, Anjing Mengeong Kucing Menggonggong, pikiran saya langsung terbang ke buku O, karya Eka sebelumnya, tentang seekor monyet yang ingin menjadi manusia. Saya mengira ini akan berkisah tentang kebinatangan lagi.

Ternyata salah besar.

Judul buku ini tidak ada kaitannya dengan isi. Seolah hanya tempelan. Jauh berbeda dari O. Saya sampai tertawa sendiri karena ekspektasi yang terlalu tinggi.

Ceritanya berpusat pada seorang anak bernama Sato Reang, yang digambarkan dengan sangat mendalam oleh Eka.

Belakangan saya baru tahu, nama “Sato Reang” berasal dari bahasa daerah Indramayu yang berarti “saya ini binatang”. Mengingatkan pada sosok Chairil Anwar seorang penyair tersohor itu.

Sato Reang adalah anak yang awalnya saleh dan menjadi tak saleh lagi setelah ayahnya meninggal dunia. Sejak itu, ia berubah. Tak lagi patuh, justru menjadi liar dan brutal. Tapi sebenarnya, sejak kecil ia sudah penuh rasa ingin tahu: kenapa kulupnya harus dipotong, kenapa harus mengaji, kenapa ayahnya selalu membangunkannya subuh-subuh agar ke masjid Awu-Awu Langit untuk sembahyang.

Sayangnya, sang ayah tidak pernah benar-benar menjawab keingintahuannya.

Setelah ayah wafat, Sato Reang seperti membalas dendam. Ia menolak semua ajaran yang pernah ditanamkan kepadanya. Ia mengencingi buah apel satu mobil, membakar bioskop, menenggak anggur Cap Orangtua, menonton bokep, bahkan mengajak anak kiai untuk melakukan maksiat bersama.

Latar cerita ini tampaknya berada di era 90-an, masa ketika anak-anak bermain bola hingga azan maghrib, menonton layar tancap sambil duduk di bangku panjang dan makan kacang, serta naik sepeda ke mana-mana. Gambaran yang akrab—persis seperti cerita masa muda yang sering diceritakan emak dan bapak saya.

Buku ini, bagus banget. Sumpah.

Sebagai pembaca yang cukup akrab dengan karya-karya Eka Kurniawan—Cantik Itu Luka, Lelaki Harimau, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, O, Cinta Tak Ada Mati, hingga Sumur—saya merasa Anjing Mengeong Kucing Menggonggong punya napas yang sama: tulisan yang vulgar, lugas, kadang menyakitkan, dan sering kali menyentil kesalehan yang hipokrit.

Membaca halaman demi halaman membuat saya makin penasaran dan tak bisa berhenti. Puncak konfliknya ada di delapan halaman terakhir—meletup, tapi justru meninggalkan rasa kurang puas, tak nyaman, dan greget.

Bukannya lega setelah menamatkan buku ini, saya justru ingin segera membaca karya Eka Kurniawan lainnya.

Haha. Begitulah pengaruh buku ini: “pelit” dalam rupa, tapi kaya dalam rasa.